てんかんは「種々の病因によってもたらされる慢性の脳疾患であって、大脳ニューロンの過剰な発射から由来する反復性の発作(てんかん発作)を主徴とし、それに変異に富んだ臨床ならびに検査所見表出が伴う」と世界保健機関(WHO)では定義されています。

脳の神経細胞の異常な電気的興奮によって発作が繰り返し起こる病気です。原因はさまざまですが、明らかな脳の病変がない場合と明らかな病変が認められる場合があります。

発作も極めて多彩ですが、脳のどの部位が異常な電気的興奮を起こしているかによって発作症状が決まるため、それぞれの患者さんでは同じような発作を繰り返し起こすことが特徴です。

目次:

1.てんかんの種類

2.てんかん発作の種類

3.てんかんの原因

4.発達への影響

5.てんかんの遺伝

てんかんの種類

てんかんには、発作の様子や脳波異常の種類などにより、様々な種類に分けられます。代表的なてんかんについて記載します。

■ 特発性全般てんかん

突然ボーっとする(欠神発作)、ビクッとする(ミオクロニー発作)、全身が突っ張りピクンピクンさせる発作(全般性強直間代発作)などが特徴的です。小児欠神てんかん、若年ミオクロニーてんかんなどが該当します。適切な抗てんかん発作薬の内服により発作抑制が得られる場合が多いです。

■ 焦点性(部分)てんかん

中心側頭部に突発波を認めるてんかん(顔半分のピクピクする発作など)、後頭部に突発波を認めるてんかん(嘔吐や眼球がどちらかに寄る発作;Panaiyotopoulous症候群)などが該当します。適切な治療により発作消失が得られ、学童期を過ぎると自然に終息し、てんかん治療薬を中止できることが多いです(自然終息性)。

一方、発作が難治に経過する場合(難治てんかん)は、てんかん外科手術(焦点切除)を検討することが薦められます。

てんかん外科についての詳しいページはこちら >>

(専門的な内容が含まれます)

■点頭てんかん(ウエスト症候群)

シリーズ形成性スパズム(ビクッとさせる動作を繰り返す:点頭発作)にヒプスアリスミアという特徴的な脳波所見を認め、しばしば発達が退行・停滞するてんかんです。速やかな治療が必要で、抗てんかん発作薬(その組み合わせ)、ACTH治療、ケトン食治療、てんかん外科(手術)など、種々のてんかん治療を要することが少なくありません。

点頭てんかんについての詳しいページはこちら >>

(専門的な内容が含まれます)

■ 脳炎・脳症後のてんかん

脳炎・脳症で損傷を受けた場所が、てんかんの原因になります。損傷を受けた範囲や程度によって、点頭てんかん(ウエスト症候群)や部分(焦点性)てんかんなど様々なてんかんとなります。種々のてんかん治療を必要としますが、発作が抑制できないことも少なくありません。一部の患者さんで、免疫調節治療やてんかん外科(手術)が奏功する場合があります。

■ ドラベ症候群

乳児期に全身あるいは半身の発作で発症し、その後も発作を繰り返します。発作は発熱や入浴で誘発されやすく、発作が遷延すること(重積発作)も少なくありません。1歳を過ぎるとその他のてんかん発作を合併することもあり、多くの場合てんかん治療薬の効果は十分ではなく、次第に発達が停滞してきます。

発作てんかん発作の種類

てんかん発作は、脳の一部分が興奮しておこる「焦点(部分)発作」と脳の全体が興奮しておこる「全般発作」、そして両者のいずれにも当てはまらない「分類不明の発作」の大きく3種類に分けられます。発作症状の観察が大変重要です。以下のような発作の種類があげられます。

■ 焦点(部分)発作

様々な発作症状があります。例えば、体の特定の部位の運動症状を呈する発作、体の一部の感覚異常を呈する発作、ぼーっとする発作、口をもぐもぐさせる発作、左右どちらかに目がよる発作、左右どちらかに目と顔が引っ張られる発作、などなど。意識がとぎれることもあるが、とぎれないこともあります。

発作.png)

■ 強直発作

四肢がつっぱり、こわばる発作。全身に広がると息を止めて顔色不良(チアノ-ゼ)となることがあります。

■ 間代発作

四肢が規則的にピクピクする発作。

■ 欠神発作

呼びかけに反応せず、ボーッとする発作。

■ てんかん性スパズム

頭部前屈させ、両手を挙げる一瞬の発作。シリーズ形成(数十秒間隔で同じ動きを繰り返す)することが多く、寝起きや寝入りばなに多く、左右差があることもあります。

点頭てんかんについての詳しいページはこちら >>

(専門的な内容が含まれます)

■ 強直間代発作

強直発作と間代発作が組み合わさった発作。他の発作と併存することもあります。

■ ミオクロニー発作

肢が一瞬ぴくっとする発作。

■ 脱力発作

突然全身の力が抜け、顔面・頭部外傷をきたしやすい発作。

てんかんの原因

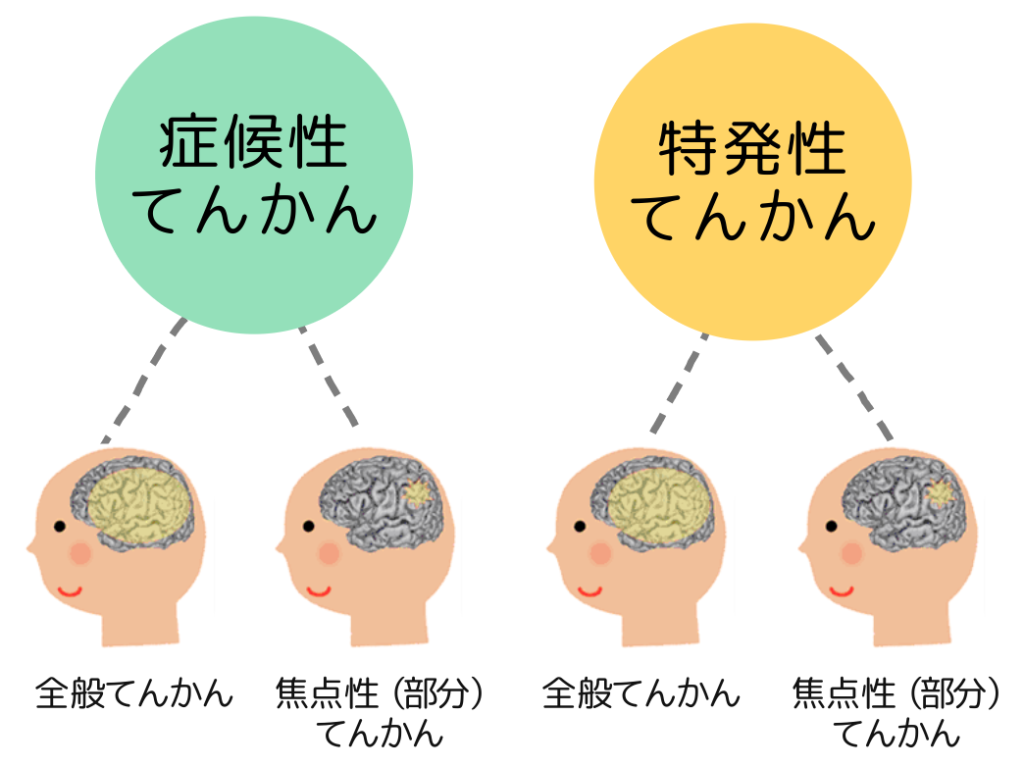

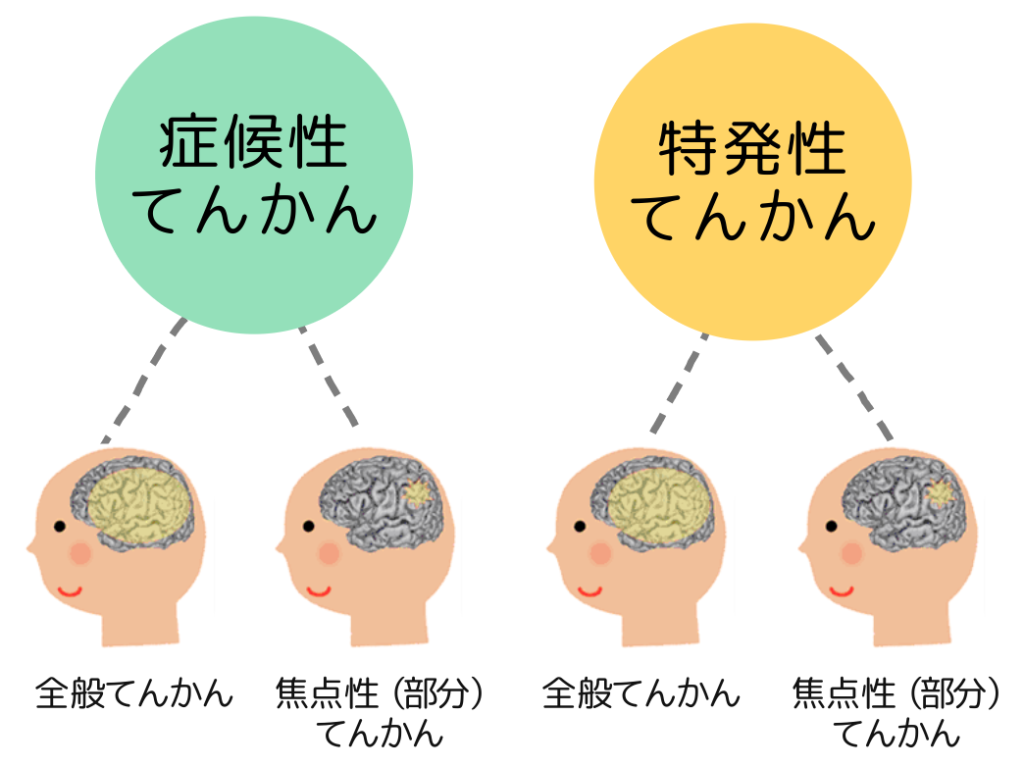

てんかんを発病する原因は様々です。てんかんは、原因により大きく2つ(特発性と症候性)に分けられます。それぞれのてんかんは、「全般てんかん」と「焦点性(部分)てんかん」に分けられます。

症候性てんかんはおよそ約30~40%を占めます。その原因は、皮質形成異常などが10-15%、周産期脳障害が10%-15%、てんかん関連遺伝子異常が10%と言われています。一方、特発性てんかん(※原因不明の潜因性を含む)が残りの約60~70%を占めます。

症候性とは、脳に構造的な変化がある(脳炎・脳症、脳腫瘍、皮質形成異常、周産期脳障害、脳卒中など)、もしくは代謝疾患などの基礎疾患があり、てんかんを発病した場合をいいます。

また特発性とは、明らかな脳の構造的な変化や基礎疾患のないてんかんで、多くは素因・体質などが関連します。こどもの場合、治癒することも多く、自然終息性ともいわれています。正式な用語は、医学の進歩とともに変わっていきます。

それぞれのてんかんは、さらに「全般てんかん」と「焦点性(部分)てんかん」に分けられます。

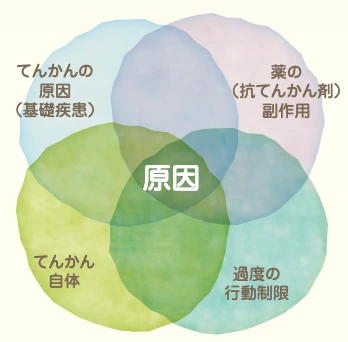

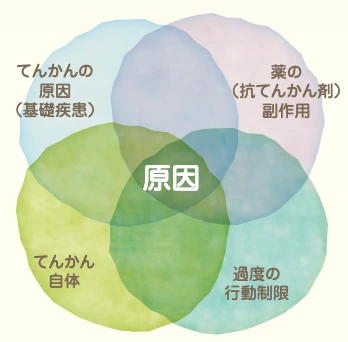

発達への影響

てんかんのあるお子さんでは、発達を考慮した治療が大切です。

以下に、発達に影響する4つの要因について提示します。

お子さんがこれらのケースにあてはまるかどうかは、主治医の先生に相談してください。

1. てんかんの原因(基礎疾患):

てんかんの原因には、生まれながらの脳の障害、頭部外傷、脳炎・脳症など様々なものがあります。これらは、てんかん発症の有無に関わらず、発達に影響することがあります。発達促進には、発達状態をチェックし、結果に合わせたちょうどよいリハビリテーション・刺激・学習を行うことが重要です。本人の状態に合わせて、リハビリテーションセンター、療育園、児童発達支援センターなどを利用するとよいでしょう。

2. てんかん自体:

てんかんの中には、点頭てんかん(ウエスト症候群)やレノックス・ガストー症候群など、てんかん自体が発達に影響する「発達性てんかん性脳症」という一群があります。また、強い脳波異常が高頻度に見られたり、発作の回数が非常に多い場合には、脳の機能の一部が低下することもあります。様々な治療を組み合わせて、粘り強く治療を行っていくことが大切です。

点頭てんかんについての詳しいページはこちら >>

(専門的な内容が含まれます)

3. お薬(抗てんかん発作薬)の副作用:

薬の副作用で、眠気、ふらつき、気分の変容、衝動性、集中力や記憶力の低下、反応緩慢化などの症状がでることがあります。薬の調整で良くなることが多いので、新しい薬を始めた後や薬を増やした後に気になることがあれば、主治医に報告してください。

4. 過度の行動制限:

発作を恐れて過度に児の行動を制限することで、子どもの成長・発達に必要な運動能力や社会生活能力が形成されにくくなったり、児の自我や自信が育ちにくくなったりすることがあります。「発作が抑制されてから」ではなく、「発作があっても」、どのように工夫すれば参加できるかという視点で考えることが重要です。

てんかんの遺伝

「てんかんは遺伝します」は不正確な情報です。

こどもにてんかんがある場合は、次のこどもにてんかんがでるかどうかなど、心配されることもあるかと思います。また、自分自身がてんかんの場合、こどもにてんかんが遺伝するのではないかと心配される方も少なくないのではと思います。

例えば親がてんかんの場合、こどもがてんかんとなる率はおよそ4-6%であるといわれています。多いと感じる方もいると思いますが、てんかんのある方が100人いれば、そのこどもの約95人はてんかんにならないことになります。おおむね「遺伝するてんかん」は多くはないといえます。

いろいろな検査で、てんかんの原因が確定している場合は、次のこどもやそのこどもなど遺伝する確率がより明確にわかる場合があります。

次のこどもがてんかんになる可能性は「ほぼ心配しなくてよい」場合から、「50%程度の心配がある」場合など様々ですので、心配がある場合は主治医の先生と相談されることをお薦めします。遺伝子(設計図)を調べる検査はてんかんの原因を調べるうえで大変有用であります。

特に乳幼児期に発症する(比較的)治療抵抗性のてんかんなどでは遺伝子検査で原因が特定できる場合もありますが、大部分のてんかんでは原因遺伝子を特定できません。

「てんかんとは」に関連するQ&A

「舌根沈下」というのは、仰向けに寝たときに、舌の根元が重力で喉の奥に落ち込み、気道が狭くなったり、ふさがってしまう状態…

てんかん治療の終結については一定の指針があります。しかし「治癒した」と断定することはなかなか難しいですが、てんかんのある患者さんの多くで治療を必要としない状態となります。

このページではてんかんに関するよくある誤解についてご紹介します。「予防接種」に関する誤解(てんかんと診断されれば予防接種ができない)...

発作.png)