「てんかん」の診断があれば利用できる制度、「てんかん」に付随する症状によっては利用できる可能性のある制度をご紹介します。 自治体によって多少ばらつきがあるため、詳しくは、病院のソーシャルワーカーまたはお住まいの市町村窓口へお問い合わせください。

1. 医療費助成

1-1. 自立支援医療制度

| 対象 | てんかんの通院治療を継続している人。 |

| メリット | 指定された医療機関(原則1か所)の外来受診時の医療費負担が原則1割になる。 |

| 申請方法 | お住まいの市町村窓口。1年毎の更新が必要。 |

【ポイント】

申請した日から制度の対象となります。乳幼児医療など、他の医療費助成制度が使えなくなる前に申請しましょう。

1-2. 小児慢性特定疾病医療費助成

| 対象 | 国が定めた疾患に該当する18歳未満(引き続き治療が必要と認められる場合は20歳未満)の方 乳児重症ミオクロニーてんかん(Dravet症候群)、点頭てんかん(West症候群)、レノックス・ガスト―症候群、大田原症候群、徐波睡眠期持続性棘徐波を示すてんかん性脳症、結節性硬化症、限局性皮質異形成、けいれん重積型急性脳症、難治頻回部分発作重積型急性脳炎、Rett症候群 など |

| メリット | 指定小児慢性特定疾病医療機関における医療費の助成。 |

| 申請方法 | 保健センター |

【ポイント】

上記以外にも多数の疾患が対象となっています。詳細については、HPでご確認ください。

https://www.shouman.jp/

1-3. 難病医療費助成

| 対象 | ウエスト症候群、ドラベ症候群、レノックスガストー症候群、睡眠時棘徐波活性化を示す発達性てんかん性脳症およびてんかん性脳症、限局性皮質異形成、海馬硬化を伴う内側側頭葉てんかん、結節性硬化症、けいれん重積型急性脳症、難治頻回部分発作重積型急性脳炎 など |

| メリット | 医療費の自己負担が原則として2割になります |

| 申請方法 | 市区町村の保健福祉担当や保健所 |

【ポイント】

上記以外にも多数の疾患が対象になっています。詳細については、HPをご確認ください。

https://www.nanbyou.or.jp/

対象疾患に含まれていても、重症度によっては対象とならない場合もあります。小児慢性特定疾患や乳幼児医療の適応外となる年齢になる前に、お子さんの疾患が含まれているかどうか調べておきましょう。

1-4. 高額療養費制度

| 対象 | 医療機関や薬局の窓口で払う医療費が1か月で上限額を超えた場合。 |

| メリット | 所得によって決められた上限額を超えて支払った額が払い戻される。 |

| 申請方法 | 加入している公的医療保険(健康保険組合・協会けんぽの都道府県支部・市町村国保・共済組合など)に、高額療養費の支給申請書を提出または郵送する。 |

【ポイント】

対象疾患はてんかんに限りません。

1-5. 重度心身障害者(児)医療費助成制度

| 対象 |

身体障害者手帳を持っている方:

|

| メリット | 医療費の自己負担が軽減されます。 |

| 申請方法 | 対象かどうか判断がつきにくい場合は、お住まいの市町村窓口に相談するのがおすすめです。対象や手続きも自治体によって異なるため、事前の確認が大切です。 |

2. 手帳制度

手帳は、サービスや支援を受けやすくするための利用資格として、提示して使いたいときに利用できます。

手帳の種類は以下の3種類です。

2-1. 精神障害者保健福祉手帳

| 対象 | 種々の精神疾患の他、てんかん、発達障がい(自閉症スペクトラム症、注意欠損障がい、学習障がい)、高次脳機能障がいなどのために、生活への制約がある人 |

| メリット | 自立支援医療申請簡素化、税金の控除や減免、携帯電話料金の割引など |

| 申請方法 | 主治医の記載した診断書を添えて、市町村窓口で申請する |

【ポイント】

初診から6か月以上経過している必要があります。

2-2. 身体障害者手帳

| 対象 | 肢体不自由などについて一定以上で永続する障がいがあるもの |

| メリット | 医療費助成、日常生活用具給付、税金の控除や減免、公共交通機関の割引など |

| 申請方法 | 指定医の記載した診断書を添えて、市町村窓口で申請する |

【ポイント】

診断書は指定医(身体障害者福祉法第15条指定医師)しか記載できません。

2-3. 療育手帳

| 対象 | 発達期において、知的機能が一定の状態にあると認定されたもの |

| メリット | 医療費助成、日常生活用具給付、税金の控除や減免、公共交通機関の割引など |

| 申請方法 | 市町村窓口に申請する |

【ポイント】

医師の診断書ではなく、自治体の判定機関の検査結果をもとに判定されます。(自治体によっては申請に医師の診断書が必要なこともあります)

| 名称 等級 |

精神障害者保健福祉手帳 1~3級 |

身体障害者手帳 1~6級 |

療育手帳 A,B(B1,B2) |

|---|---|---|---|

| 対象 | 種々の精神疾患の他、てんかん、発達障がい(自閉症スペクトラム症、注意欠陥障がい、学習障がい)、高次脳機能障がいなどのために、生活へ制約がある人 | 身体上の障がいがある人 | 18歳以前に発症した知的障がいのある人。知的障がいがなくても療育や支援の必要な人を対象に含める自治体もある |

| メリット | ・医療費の助成 ・補装具の助成 ・リフォーム費用の助成 |

・医療費の助成 ・ヘルパー、デイサービス、入所施設やグループホームの利用 ・特別支援学校の入学 |

|

| ・就職支援(障害者雇用率へのカウント、障害者職業適応訓練の実施) ・公共交通機関や公共料金の割引 ・税金の控除・減免 ・障害児福祉手当/特別児童扶養手当/特別障害者手当の支給 など |

|||

| ※いずれも、手帳の等級や自治体により異なる | |||

| 申請方法 |

|

|

|

3. 手当・年金

3-1. 特別児童扶養手当

| 対象 | 20歳未満で精神または身体に障がいのある子どもを育てている父母など。おおむね、身体障害者手帳1~3級(一部4級)、療育手帳A,B1程度。または 、手帳を持たないが、障がい・疾病等により日常的に 著しい困難が ある場合。 |

| メリット | 所得や障がいの程度に応じた手当が支給される。 |

| 申請方法 | 市町村の担当窓口 |

【ポイント】

手帳の判定が軽度であっても、「てんかん」や「発達障がい」などの障がい ・疾病により日常的に著しい困難がある場合は、医師の診断書を提出することで、認定されることがあります。

3-2. 障害児福祉手当

| 対象 | 20歳未満で精神または身体に重度の障がいがあり、常時介護を必要とする子どもを育てている父母など。おおむね、身体障害者手帳1級(一部2級)、療育手帳A程度。または、これらと同等の状態。 |

| メリット | 手当が支給される。所得制限あり。 |

| 申請方法 | 市町村の担当窓口 |

3-3. 重度障がい者在宅生活応援制度

| 対象 | 重度の障がいにより、日常生活に常時介護が必要で、在宅で生活している人。おおむね身体障害1~2級相当で、生活全般に支援が必要な状態の方が対象。 |

| メリット | 在宅での生活支援が受けられ、介護や生活支援が提供される。所得制限あり。 |

| 申請方法 | 市町村の担当窓口 |

3-4. 障害基礎(厚生)年金

| 対象 | 国民(厚生)年金に加入している間、または20歳前に初診日のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表による障害の状態にある人。おおむね身体障害1~2級(一部3級)相当。精神障がいやがん、糖尿病などの内部障がいも対象になる。 |

| メリット | 障害基礎(厚生)年金が支給される。 |

| 申請方法 | 市町村の担当窓口 |

制度・サービスの解説ページ一覧

公的制度(医療費助成/手帳制度/手当・年金)

1. 医療費助成 1-1. 自立支援医療制度 対象:てんかんの通院治療を継続している人。メリット:指定された医療機関(原則1か所)の外来受診時の医療費負担が原則1...

医療サービス

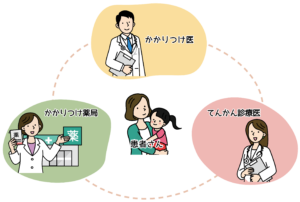

1. かかりつけ医

風邪や発熱など、てんかん以外の疾患について、気軽に受診できる「かかりつけ医」を作りましょう。飲んている抗てんかん発作薬や、気を付けるべき飲み合わ...

福祉サービス

補装具・日常生活用具給付

車いす、バギー、頭部保護帽(ヘッドギア)などが必要になった際、手帳を取得している場合や…

学習支援

様々な学びの場1. 就学相談

学校には、お子さんの状態に合わせた様々な学びの場があります。お子さんにとって最適な就学先や学びの場を一緒に考えるための相談を「就学相談」と言い…

就労支援

1. 障がい福祉サービスとしての就労支援

障害者総合支援法の障がい福祉サービスに位置づけられる就労支援としては、以下の3つがあります。状況に応じて、スタートラインとして適した事業所を選べ…